di Giorgio De Girolamo, FFF Lucca

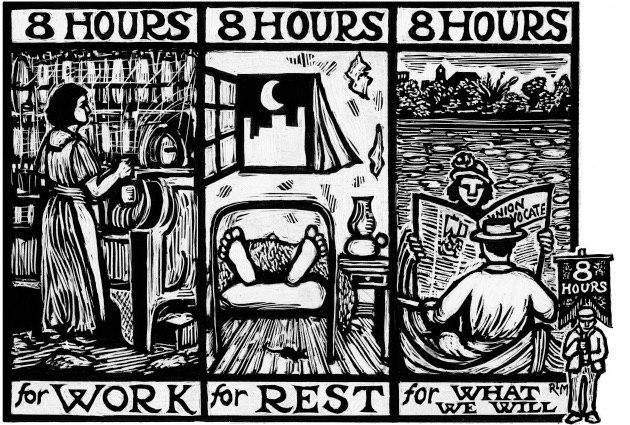

“8 ore di lavoro, 8 di svago, 8 per dormire”. Con questo motto i primi movimenti sindacali del secolo decimonono iniziarono a rivendicare il diritto ad una dignità operaia. Il 1° maggio 1866, a Chicago venne approvata la prima legge sulle 8 ore; lo stesso giorno, 20 anni più tardi, in occasione di uno sciopero a oltranza indetto per veder estesa tale legge a tutto il territorio americano, si consumò una strage. Culminata, dopo pochi giorni, nel lancio di una bomba sulla folla. Negli anni a seguire venne scelta questa data per commemorare i martiri di Chicago, e le lotte per i diritti di tutti i lavoratori da questi emblematicamente celebrate con la morte.

Nella mediocrità del presente, di cui è cifra l’offesa diffusa ai diritti sociali e ad un lavoro dignitoso, quindi ad una vita pienamente umana; oltre al tramonto del sogno, o meglio della fede, in un’uguaglianza promessa, sembrano sgretolarsi anche queste lontane conquiste.

Diceva Marx che «una nazione è davvero ricca quando la giornata lavorativa è di 6 anziché 12 ore. La ricchezza non è comando sul surplus di tempo di lavoro… ma piuttosto tempo disponibile al di fuori di quello necessario per la produzione diretta, per ogni individuo e per l’intera società».

Un tempo che il lavoratore può usare come vuole, per stare coi figli, con gli amici, per praticare sport o costruirsi una cultura che non ha avuto il privilegio di ottenere con la nascita; ma che misura la salute del suo vivere.

Si era ancora lontani, a quel tempo, dall’aver soddisfatto i bisogni essenziali: ma già si intuiva che il tempo di lavoro risparmiato grazie a macchine sempre più efficienti, non sarebbe stato restituito al lavoratore stesso. Di fatto così avvenne, e non furono più i bisogni a dettare la produzione, bensì la produzione stessa a creare bisogni superflui. Si instaurò quindi una dittatura dei consumi sopravvissuta a due secoli che, direbbe il Manzoni, “l’un contro l’altro armato,/sommessi a lei si volsero,/come aspettando il fato”.

Una dottrina con la quale noi tutti, ahimè, siamo costretti a convivere, e che ci ha condotti anche ad un parossistico esaurimento delle risorse del nostro pianeta. Un impatto che è tangibile per gli operai dell’Ilva di Taranto, per gli addetti alle centrali termoelettriche e alle cave del marmo (che fu) di Michelangelo, per gli agricoltori che, dimenticati dallo Stato, hanno svenduto la propria terra alle ecomafie; per tutti i lavoratori che, in queste settimane, si sono accorti di dare la propria vita e il proprio tempo ad attività considerate superflue, ma venerate dalla pubblicità, mentre mancano scuole e ospedali. Per tutte le donne schierate nella prima linea dell’assistenza, anche se troppo a lungo dimenticate. Per i braccianti e tutte le altre vittime del lavoro nero, una piaga accettata dalle statistiche, ma mai risolta dalla politica, e la cui condizione è oggi ancor più grave perché priva di sufficienti tutele. Accettata perché pilastro di quella struttura paraschiavistica (ben descritta anche da Luca Ricolfi in un suo ultimo saggio, “La società signorile di massa”) funzionale a mantenere una parte della popolazione nell’ozio e nell’opulenza dei consumi; e suffragando ancora una volta ciò che De André disse sul rispetto del primo articolo della nostra Costituzione: che sì, “viviamo in una Repubblica forse, ma governata dai ricchi e fondata sul lavoro di tutti gli altri”.

Per affrontare la recessione profonda che si è già aperta nelle nostre economie, con drastici crolli del PIL e milioni di posti di lavoro messi a rischio, possiamo percorrere due strade diametralmente opposte. La prima (che finora sembra l’unica presa in considerazione) è un ritorno senza scrupoli alla normalità che fu; la seconda invece è un ambizioso e sperimentale tentativo (nessun successo è garantito in partenza) di rivoluzionare la nostra forma di vita, affrontare i problemi del nostro secolo, dalla fame alla crisi climatica, facendo della “sofferenza umana” il primo ed unico problema politico del nostro tempo. Troncando al principio ogni ricatto che imponga di scegliere tra l’occupazione e le misure sociali ed ecologiche.

Buon primo maggio a chi lavora, a chi ha lavorato e si riposa, e a chi finora si è riposato e presto lavorerà! Buon primo maggio a chi vorrà fare dell’interesse individuale un interesse collettivo da difendere; del diritto al futuro, un bene, se necessario, da pagare anche con la morte. Come quei martiri di Chicago che oggi, dalle nostre più o meno tiepide case, ricordiamo con gioia.